Themen

Die Gesellschaft «integrations-fit» machen

Die Empfehlungen der EKM zur Integration betonen die gesamtgesellschaftliche Dimension der Integration. Chancengleichheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt können nur hergestellt werden, wenn auch die Aufnahmegesellschaft «integrations-fit» ist

Eine gelungene Integration setzt die Bemühungen der Zugewanderten, aber auch die Offenheit der Aufnahmegesellschaft voraus. Im aktuellen politischen Diskurs wird jedoch zunehmend auf die individuelle Integrationskarriere fokussiert und die Verantwortung ausschliesslich den Zugewanderten zugeschrieben. Sichtbar wird dies etwa in den Verordnungen zum neuen Ausländer- und Integrationsgesetz und bei der im Bürgerrecht vorgesehenen Prüfung der Integrationserfordernisse. Die Eidgenössische Migrationskommission EKM hat daher anlässlich des UNO-Tages der Migrantinnen und Migranten Empfehlungen entwickelt. Sie bekräftigt darin das Verständnis von Integration als dynamischem, gesamtgesellschaftlichem Prozess, der auch die Aufnahmegesellschaft in die Pflicht nimmt.

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich weite Kreise dafür eingesetzt, dass Integration – verstanden als dynamischer und gegenseitiger Prozess zwischen Einheimischen und Zugewanderten – zum wichtigen Thema der politischen Diskussion wird. Eine Analyse der Rechtsetzung, der Forderungen in öffentlichen Diskussionen und der parlamentarischen Vorstösse zeigt allerdings, dass das ehemals dynamische Konzept mehr und mehr einem engen und legalistischen Verständnis weicht. Integration wird zunehmend als «Messinstrument» verstanden.

Integration als gesamtgesellschaftlichen Prozess begreifen

Die Empfehlungen der EKM zur Integration betonen die gesamtgesellschaftliche Dimension der Integration. Chancengleichheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt können nur hergestellt werden, wenn auch die Aufnahmegesellschaft «integrations-fit» ist. Alle Bemühungen der Zugewanderten – wie Spracherwerb, Bereitschaft zur Bildung und der Wille zur Teilhabe am wirtschaftlichen Leben – versanden, wenn Migranten und Migrantinnen den Kontakt zur Aufnahmegesellschaft nicht finden und bei der Lehrstellen- oder Arbeitssuche aufgrund von Diskriminierung erfolglos bleiben. Integration kann nur gelingen, wenn sowohl Einzelpersonen als auch die Gesamtgesellschaft und deren Institutionen ihren Beitrag leisten.

Institutionen «integrations-fit» machen

Die Bemühungen, Institutionen für Integrationsbelange zu sensibilisieren, sind fortzusetzen. Öffentliche und private Einrichtungen und Unternehmen sollen sich dabei auf die Anliegen und Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft, welche die Migrationsbevölkerung einschliesst, ausrichten. Die Formel «fördern und fordern» soll nicht nur auf das einzelne Individuum, sondern auch auf die privaten und öffentlichen Institutionen angewendet werden. Dem Abbau von Integrationshemmnissen sowie der Bekämpfung von Diskriminierung ist ebenso grosses Gewicht beizumessen wie individuellen Massnahmen.

Die Aufnahmegesellschaft in die Pflicht nehmen

Alle Mitglieder der Gesellschaft stehen in der Pflicht, sich für eine gelingende Integration zu engagieren. Daher ist es wichtig, die gesamte Bevölkerung für Fragen des Zusammenlebens und des Zusammenhalts zu sensibilisieren und in die Integrationsprozesse einzubeziehen.

Integrationsförderung an Potenzialen ausrichten

Die Massnahmen der Integrationsförderung sollten sich nicht primär am Beheben von Defiziten, sondern am Wahrnehmen von Chancen und der Anerkennung von Potenzialen orientieren.

Ein mechanistisches Integrationsverständnis ist zu vermeiden

Mit den neuen Gesetzesbestimmungen haben Behörden den individuellen «Integrationsgrad» von Personen zu beurteilen. Bei der Prüfung von «Integration» für die Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen, beim Familiennachzug oder bei der Einbürgerung ist den unterschiedlichen Voraussetzungen und Kompetenzen, die einzelne Menschen mitbringen, Rechnung zu tragen. Die Behörden sind für die Beurteilung von Integrationsprozessen adäquat zu schulen. Fairness, Professionalität und Transparenz sind wesentliche Voraussetzungen für das Gelingen der Massnahmen.

Integration als Partizipation verstehen

Partizipation umfasst mehr als das Stimm- und Wahlrecht. Wer sich in einem Verein, in der Quartiergruppe oder in sozialen Projekten engagiert, nimmt an Diskussionen teil und gestaltet die gesellschaftlichen Verhältnisse mit. Institutionen können Mitwirkungsmöglichkeiten aufzeigen und eröffnen und sie können Zuschauer zu Beteiligten machen. Wer sich als Citoyen sieht und an gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen kann, «integriert» sich automatisch.

E-Diaspora

-

Bavari: Die Schüler der Diaspora bringen die albanische Kultur zum Kulturfest in Landshut. Die albanische Kultur auf der Bühne: Die Schüler der LAPSh Bayern bezaubern in Landshut...

Bavari: Die Schüler der Diaspora bringen die albanische Kultur zum Kulturfest in Landshut. Die albanische Kultur auf der Bühne: Die Schüler der LAPSh Bayern bezaubern in Landshut... -

Dardan Shabani debütiert als Autor in Genf mit der absurden Komödie “Carafes”

Dardan Shabani debütiert als Autor in Genf mit der absurden Komödie “Carafes” -

Der “Student” von Zürich bekräftigt die albanische Identität im akademischen Raum.

Der “Student” von Zürich bekräftigt die albanische Identität im akademischen Raum. -

Heute wird in Den Haag für die ehemaligen Kämpfer der UÇK demonstriert.

Heute wird in Den Haag für die ehemaligen Kämpfer der UÇK demonstriert. -

Der neue Albanischkurs wird in Widnau, im Kanton St. Gallen, eröffnet.

Der neue Albanischkurs wird in Widnau, im Kanton St. Gallen, eröffnet.

Leben in Österreich

-

„In Between“ – Die Ausstellung von Albana Ejupi, wo Malerei auf Skulptur trifft. Der künstlerische Dialog von Albanien Ejupi zwischen zwei und drei Dimensionen...

„In Between“ – Die Ausstellung von Albana Ejupi, wo Malerei auf Skulptur trifft. Der künstlerische Dialog von Albanien Ejupi zwischen zwei und drei Dimensionen... -

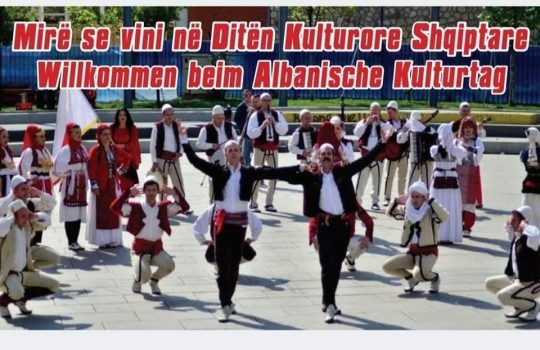

Der “Albanische Kulturtag” kehrt nach Graz zurück, die Albaner versammeln sich am 28. September.

Der “Albanische Kulturtag” kehrt nach Graz zurück, die Albaner versammeln sich am 28. September. -

Edona Bilali bringt zwei österreichische Doktoratsprogramme nach Shkodra.

Edona Bilali bringt zwei österreichische Doktoratsprogramme nach Shkodra. -

Literaturstunde mit der Übersetzerin Andrea Grill

Literaturstunde mit der Übersetzerin Andrea Grill -

Der Verein der albanischen Lehrer in Österreich, “Naim Frashëri”, wünscht einen guten Start ins neue Schuljahr.

Der Verein der albanischen Lehrer in Österreich, “Naim Frashëri”, wünscht einen guten Start ins neue Schuljahr.