Integration

Zugang zum Arbeitsmarkt neu denken

Die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und bei der Zuwanderung verlangen mehr als die geplante Umsetzung des «Inländervorrangs light», um den nachhaltigen Zugang für Einheimische und Zugewanderte zum Arbeitsmarkt auch in Zukunft zu sichern

Die Eidgenössische Migrationskommission EKM empfiehlt mit ihrem Positionspapier, die Arbeitsintegration neu zu denken. Globalisierung und Digitalisierung bringen es mit sich, dass die Nachfrage nach besser qualifizierten Personen wächst. Auch die Zusammensetzung der Zuwanderungsgruppen hat sich verändert. Jede zweite Person kommt als Angehörige im Familiennachzug, als Studierende oder als Asylsuchende in die Schweiz. Es braucht neue Strukturen, die diesem Wandel gerecht werden und für alle, Einheimische und Zugewanderte, Perspektiven für einen nachhaltigen Zugang zum Arbeitsmarkt schaffen.

Die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und bei der Zuwanderung verlangen mehr als die geplante Umsetzung des «Inländervorrangs light», um den nachhaltigen Zugang für Einheimische und Zugewanderte zum Arbeitsmarkt auch in Zukunft zu sichern. Es braucht Massnahmen, die verstärkt auf das inländische Potenzial ausgerichtet sind, und es benötigt Strukturen, welche diesem doppelten Wandel gerecht werden und die Arbeitsmarktintegration neu regeln. Die EKM präsentiert vier Hauptanliegen.

Potenziale abklären und validieren

Das Potenzial aller in der Schweiz wohnhaften Personen soll gefördert werden. Bei neu zugezogenen Migrantinnen und Migranten über den Familiennachzug, bei Flüchtlingen und Personen mit vorläufiger Aufnahme sowie bei Personen mit Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt sind Qualifikationen sorgfältig abzuklären. Informelles Wissen und informell erworbene Kompetenzen sind ebenso zu berücksichtigen wie formelle Berufs- und Bildungsabschlüsse. Wichtig ist es auch, die Qualifikationen zu validieren und wertzuschätzen. Ergänzend zum heutigen System der Anerkennung von Diplomen müssen auch vorhandenes Wissen und Erfahrungen geprüft werden, z.B. mit Praxis-Assessments. Darauf basierend sind spezifische Angebote einzurichten, die es den Personen ermöglichen, ihr Wissen und ihre Potenziale zu entfalten. Die Berufsverbände sollen gezielt einbezogen werden.

Bildung und Bildungserwerb fördern

Die frühe Bildung bietet ein grosses Potenzial. Im Vorschulalter können die Chancen der Förderung am besten genutzt werden. Darum muss das Angebot insbesondere auch für benachteiligte Gruppen ausgebaut werden.

Der Erwerb von Bildung muss an die neuen Bedürfnisse der Arbeitswelt angepasst werden, und zwar auf allen Stufen, vom Vorschulalter bis zur Erwachsenenbildung. Bildungs- und Umschulungsmöglichkeiten müssen für Menschen in jedem Alter offenstehen.

Die Arbeitsintegration muss nachhaltig gestalten sein: Es geht nicht darum, möglichst schnell möglichst viele Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Diese Integration muss vom Ziel geleitet sein, eine Qualifizierung zu erreichen, die den Fähigkeiten der Personen und den Ansprüchen des Arbeitsmarktes angemessen ist. Eine solche Politik verursacht zwar höhere Bildungs- und Ausbildungskosten; sie ist aber eine Investition in die Zukunft. Die zusätzlichen Kosten können durch höhere Steuereinnahmen, durch das vermehrte Angebot an einheimischen Fachkräften und durch die Vermeidung von prekären Arbeitssituationen, die in die Sozialhilfe führen können, kompensiert werden.

Faire Bedingungen für alle garantieren

In vielen Haushalten findet eine Verlagerung von unbezahlter Hausarbeit zu externen Dienstleistungen statt: in der privaten Pflege, in der Kinderbetreuung, in der Hausarbeit, in der Reinigung(Gebäudereinigung) etc. Es muss sichergestellt werden, dass die Angestellten fair entlöhnt und die Arbeitsbedingungen unbürokratisch geregelt werden.

Hindernisse abbauen und Anreize schaffen

Hindernisse für die Integration in den Arbeitsmarkt müssen konsequent abgebaut werden. Langwierige Bewilligungsverfahren und Sonderabgaben sind abzuschaffen; die Integration soll ab dem ersten Tag beginnen. In einer ersten Phase des Aufenthaltes, vor allem von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen aber auch von Asylsuchenden, sind Angebote zu schaffen, bei denen Spracherwerb und erste Arbeitserfahrungen Hand in Hand gehen. Mentoring und Coaching – auch im Rahmen des zivilgesellschaftlichen Engagements – können zusätzlich den Weg in die berufliche Integration ebnen.

Die Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft, den Sozialpartnern, dem Staat und den Betroffenen muss intensiviert und ausgebaut werden. Es braucht gezielte Anreize für Firmen, die sich für Betreuungsangebote, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Weiterbildung ihrer Angestellten einsetzen. Auch die Gründung von Startups und Bestrebungen von Menschen, sich selbstständig zu machen, sind verstärkt zu fördern.

Weitere aus Integration

E-Diaspora

-

Bavari: Die Schüler der Diaspora bringen die albanische Kultur zum Kulturfest in Landshut. Die albanische Kultur auf der Bühne: Die Schüler der LAPSh Bayern bezaubern in Landshut...

Bavari: Die Schüler der Diaspora bringen die albanische Kultur zum Kulturfest in Landshut. Die albanische Kultur auf der Bühne: Die Schüler der LAPSh Bayern bezaubern in Landshut... -

Dardan Shabani debütiert als Autor in Genf mit der absurden Komödie “Carafes”

Dardan Shabani debütiert als Autor in Genf mit der absurden Komödie “Carafes” -

Der “Student” von Zürich bekräftigt die albanische Identität im akademischen Raum.

Der “Student” von Zürich bekräftigt die albanische Identität im akademischen Raum. -

Heute wird in Den Haag für die ehemaligen Kämpfer der UÇK demonstriert.

Heute wird in Den Haag für die ehemaligen Kämpfer der UÇK demonstriert. -

Der neue Albanischkurs wird in Widnau, im Kanton St. Gallen, eröffnet.

Der neue Albanischkurs wird in Widnau, im Kanton St. Gallen, eröffnet.

Leben in Österreich

-

„In Between“ – Die Ausstellung von Albana Ejupi, wo Malerei auf Skulptur trifft. Der künstlerische Dialog von Albanien Ejupi zwischen zwei und drei Dimensionen...

„In Between“ – Die Ausstellung von Albana Ejupi, wo Malerei auf Skulptur trifft. Der künstlerische Dialog von Albanien Ejupi zwischen zwei und drei Dimensionen... -

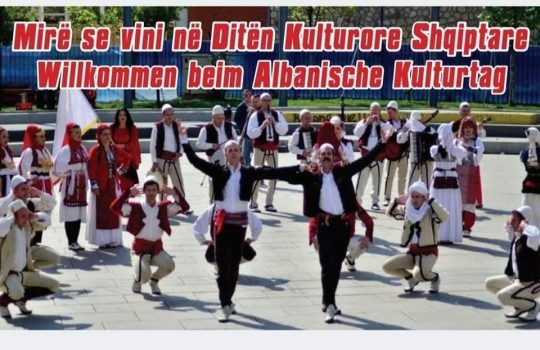

Der “Albanische Kulturtag” kehrt nach Graz zurück, die Albaner versammeln sich am 28. September.

Der “Albanische Kulturtag” kehrt nach Graz zurück, die Albaner versammeln sich am 28. September. -

Edona Bilali bringt zwei österreichische Doktoratsprogramme nach Shkodra.

Edona Bilali bringt zwei österreichische Doktoratsprogramme nach Shkodra. -

Literaturstunde mit der Übersetzerin Andrea Grill

Literaturstunde mit der Übersetzerin Andrea Grill -

Der Verein der albanischen Lehrer in Österreich, “Naim Frashëri”, wünscht einen guten Start ins neue Schuljahr.

Der Verein der albanischen Lehrer in Österreich, “Naim Frashëri”, wünscht einen guten Start ins neue Schuljahr.