Vereinigungen

Die albanische Sprache ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern ein Symbol des Widerstands.

Liburn Mehmetaj, Co-Präsident von LAPSH: "Unsere Mission ist die Erziehung der albanischen Kinder in unserer Sprache, Geschichte und Kultur, in Harmonie mit der schweizerischen Bildungssituation."

Der Verband der Albanischen Lehrer und Eltern (LAPSH) in seiner heutigen Form wurde vor genau 30 Jahren, im Jahr 1995, gegründet, auch wenn die Anfänge des ergänzenden Unterrichts in albanischer Sprache in der Schweiz etwas weiter zurückliegen. Mit seiner Gründung wurde der Unterricht in albanischer Sprache und Kultur auch gegenüber den Schweizer Behörden institutionell verankert.

Seitdem hat LAPSH eine edle Mission erfüllt: die Weitergabe und Pflege der Muttersprache bei den Generationen, die in einer neuen Realität im Ausland aufwachsen. Über die Ziele, Erfolge, Herausforderungen und Probleme dieser Organisation mit spezifischem Auftrag spricht Liburn Mehmetaj, Co-Präsident des LAPSH „Naim Frashëri“.

Albinfo.ch: Wann und wie wurde LAPSH in der Schweiz gegründet?

L. Mehmetaj: Der Albanischunterricht in der Schweiz begann Ende der 1980er-Jahre, und die Institution LAPSH wurde 1995 gegründet als Antwort auf das dringende Bedürfnis, die Sprache und die nationale Identität der albanischen Kinder in der Diaspora zu bewahren. Ziel war es, dass diese Kinder in ihre Heimat zurückkehren und ihre Schulausbildung in albanischer Sprache fortsetzen konnten. Gegründet wurde sie von engagierten Lehrern und Eltern, die daran glaubten, dass die albanische Sprache das Fundament unserer nationalen Zugehörigkeit ist, in Zusammenarbeit mit der damaligen Regierung des Kosovo.

Albinfo.ch: Was ist die Mission und Vision Ihrer Organisation?

L. Mehmetaj: Unsere Mission ist es, die albanischen Kinder in unserer Sprache, Geschichte und Kultur zu unterrichten im Einklang mit der Schweizer Bildungsrealität. Unsere Vision ist eine Generation, die sich ihrer Herkunft bewusst ist, stolz auf ihre Identität und bereit, Brücken zwischen den beiden Kulturen zu bauen: jener, in der sie lebt, und jener, aus der sie stammt.

Die albanische Sprache ist unsere gemeinsame Brücke. Uns eint kein einzelner Staat und keine einzige Religion, sondern eine Sprache, die die Geschichte, Kultur und Seele der Albaner in sich trägt. LAPSH existiert, um diese Sprache von Generation zu Generation zu bewahren.

Albinfo.ch: Was sind die Hauptaktivitäten, die Sie durchführen (z. B. Ergänzungsunterricht in albanischer Sprache, kulturelle Aktivitäten, Seminare für Eltern und Lehrer)?

L. Mehmetaj: Die LAPSH Schweiz ist als Föderation kantonaler Vereine organisiert. Die Vereine in jedem Kanton sind für die konkrete Organisation des Ergänzungsunterrichts in albanischer Sprache zuständig, für die Bereitstellung der Klassenzimmer, die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den lokalen Schulen sowie für die Finanzierung der Aktivitäten. Sie organisieren außerdem kulturelle Veranstaltungen, wie die Feier des Nationalfeiertags, des Lehrertags oder des Tages des Alphabets.

Auf zentraler Ebene koordiniert die LAPSH die Arbeit zwischen den Kantonen, verwaltet die institutionelle Kommunikation, verteilt die aus dem Kosovo und Albanien gelieferten Lehrbücher, nimmt an Seminaren und Weiterbildungen teil und unterstützt die berufliche Entwicklung der Lehrkräfte.

Albinfo.ch: Wie viele Schulen und albanische Schüler umfasst die LAPSH in der ganzen Schweiz?

L. Mehmetaj: Derzeit, und laut der im Jahr 2024 erstellten Datenbank, ist die LAPSH in 18 Kantonen der Schweiz vertreten, mit 152 aktiven Klassen und über 1’800 Schülern, die den Unterricht besuchen.

Albinfo.ch: Wie organisieren und unterstützen Sie die Arbeit mit den Lehrkräften und die Zusammenarbeit mit den Eltern?

L. Mehmetaj: Die LAPSH ist seit 1996 von den Schweizer Bildungsbehörden anerkannt und hat das Recht, Ergänzungsunterricht in albanischer Sprache innerhalb der öffentlichen Schulen in jedem Kanton zu organisieren. Der Unterricht wird von qualifizierten Lehrkräften durchgeführt, die über die kantonalen Vereine der LAPSH angestellt sind, und folgt einem Curriculum, das an die Bedürfnisse der Kinder in der Diaspora angepasst ist.

Die Eltern sind nicht nur einfache Teilnehmer, sondern Mitorganisatoren. Obwohl die Hauptrolle bei den Lehrkräften liegt, nehmen die Eltern aktiv am Leben der albanischen Schulen teil, tragen zur Organisation von Aktivitäten bei und sind oft Teil der Vorstände der kantonalen Vereine, indem sie bei Verwaltung und Entscheidungsfindung mitwirken. Diese enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Familien ist eine der wichtigsten Stärken, die das LAPSH-Netzwerk in der ganzen Schweiz lebendig und funktionsfähig hält.

Diese Zusammenarbeit basiert auf einer einfachen, aber kraftvollen Philosophie, die auch in unserem Symbol dargestellt ist: Das Dreieck symbolisiert die untrennbare Verbindung zwischen Eltern, Lehrkraft und Schüler. Jede Ecke stützt und stärkt die andere. Ohne die Eltern gibt es keine Kontinuität, ohne die Lehrkraft keine Orientierung und ohne die Schüler keine Zukunft.

Albinfo.ch: Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie in Ihrer Bildungs- und Kulturmission begegnen?

L. Mehmetaj: Wie jede Organisation, die auf Freiwilligenarbeit basiert, steht LAPSH vor mehreren ständigen Herausforderungen: die Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung, die Gewinnung und Motivation von Freiwilligen sowie die Erhöhung der Schülerzahlen. Trotz dieser Schwierigkeiten liegt unsere Stärke in dem unerschütterlichen Glauben, dass Sprache und Kultur Werte sind, die jede Anstrengung wert sind.

Albinfo.ch: Auf welche Errungenschaften sind Sie als Schul- und Gemeinschaftsnetzwerk am meisten stolz?

L. Mehmetaj: Wir sind stolz darauf, ein funktionierendes Schulnetzwerk in der ganzen Schweiz aufgebaut zu haben und auf den Vereinigungsprozess zwischen LAPSH und SHSH (Albanische Schulen Schweiz), der in fast allen Kantonen erfolgreich umgesetzt wird. Wir haben eine Datenbank und eine Karte der albanischen Schulen erstellt, was es zuvor nicht gab. Neue Klassen werden weiterhin eröffnet, und wir haben einen klaren Prozess für die Einbindung neuer Lehrkräfte entwickelt.

Albinfo.ch: Arbeiten Sie mit Schweizer Bildungseinrichtungen oder mit anderen albanischen Organisationen in der Schweiz und im Ausland zusammen?

L. Mehmetaj: Ja. Wir arbeiten mit Schulen und lokalen Gemeinden in vielen Kantonen zusammen, mit den albanischen und kosovarischen Botschaften sowie mit den zuständigen Behörden der Herkunftsländer und auch mit albanischen Kulturorganisationen in der Schweiz und in verschiedenen Diasporas.

Albinfo.ch: Wie sehen Sie die Zukunft der LAPSH und Ihre Rolle bei der Bewahrung der nationalen Identität der jungen Generationen?

L. Mehmetaj: Die Zukunft der LAPSH liegt in der Modernisierung des Unterrichts, im Engagement der neuen Generationen und in der Stärkung der Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen und den Herkunftsländern. Wir streben an, die Kontinuität durch die Einbindung der Eltern und neuer Lehrkräfte zu sichern und den Unterricht in albanischer Sprache weiter zu institutionalisieren, damit er ein fester Bestandteil des Bildungssystems in der Schweiz bleibt. Identität wird bewahrt, wenn Sprache, Kultur und Schule mit der Zeit gehen, ohne ihre Wurzeln zu verlieren.

Albinfo.ch: Welche Botschaft möchten Sie den albanischen Eltern und Lehrkräften in der Schweiz übermitteln?

L. Mehmetaj: Für die albanische Sprache wurden Leben geopfert, verbotene Alphabete getragen, Schulen im Untergrund gegründet und ganze Generationen riskierten alles, um sie lebendig zu halten. Unsere Sprache ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern ein Symbol des Widerstands, der Identität und der nationalen Würde. Heute sind keine Opfer mehr nötig. Gefragt sind Aufmerksamkeit, Engagement und Wille. Einem Kind die albanische Sprache beizubringen ist vielleicht die einfachste und zugleich stärkste Geste, die ein albanischer Elternteil oder Lehrer machen kann.

Die Wissenschaft sagt uns heute zwei wesentliche Dinge: Sprache wird ausschließlich in der Schule gelernt (unabhängig davon, welche Qualifikationen die Eltern haben und wie gut sie sie zu Hause sprechen), und Kinder, die ihre Muttersprache beherrschen, lernen anschließend auch besser Deutsch, Französisch, Englisch und alle anderen Sprachen.

Es ist eine moralische Pflicht und ein geistiges Erbe. Denn Albanisch zu sprechen bedeutet, die Geschichte eines Volkes lebendig zu halten, das sich niemals ergeben hat. Und das ist letztlich das Mindeste, was wir tun können.

Weitere aus Vereinigungen

E-Diaspora

-

Bavari: Die Schüler der Diaspora bringen die albanische Kultur zum Kulturfest in Landshut. Die albanische Kultur auf der Bühne: Die Schüler der LAPSh Bayern bezaubern in Landshut...

Bavari: Die Schüler der Diaspora bringen die albanische Kultur zum Kulturfest in Landshut. Die albanische Kultur auf der Bühne: Die Schüler der LAPSh Bayern bezaubern in Landshut... -

Dardan Shabani debütiert als Autor in Genf mit der absurden Komödie “Carafes”

Dardan Shabani debütiert als Autor in Genf mit der absurden Komödie “Carafes” -

Der “Student” von Zürich bekräftigt die albanische Identität im akademischen Raum.

Der “Student” von Zürich bekräftigt die albanische Identität im akademischen Raum. -

Heute wird in Den Haag für die ehemaligen Kämpfer der UÇK demonstriert.

Heute wird in Den Haag für die ehemaligen Kämpfer der UÇK demonstriert. -

Der neue Albanischkurs wird in Widnau, im Kanton St. Gallen, eröffnet.

Der neue Albanischkurs wird in Widnau, im Kanton St. Gallen, eröffnet.

Leben in Österreich

-

„In Between“ – Die Ausstellung von Albana Ejupi, wo Malerei auf Skulptur trifft. Der künstlerische Dialog von Albanien Ejupi zwischen zwei und drei Dimensionen...

„In Between“ – Die Ausstellung von Albana Ejupi, wo Malerei auf Skulptur trifft. Der künstlerische Dialog von Albanien Ejupi zwischen zwei und drei Dimensionen... -

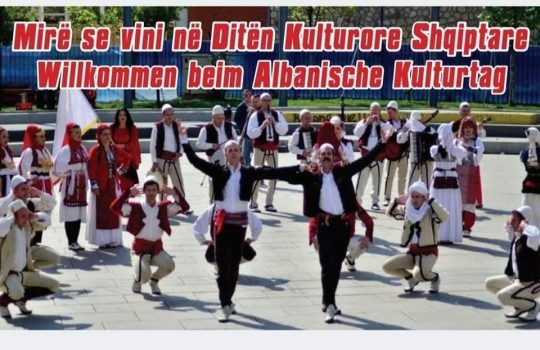

Der “Albanische Kulturtag” kehrt nach Graz zurück, die Albaner versammeln sich am 28. September.

Der “Albanische Kulturtag” kehrt nach Graz zurück, die Albaner versammeln sich am 28. September. -

Edona Bilali bringt zwei österreichische Doktoratsprogramme nach Shkodra.

Edona Bilali bringt zwei österreichische Doktoratsprogramme nach Shkodra. -

Literaturstunde mit der Übersetzerin Andrea Grill

Literaturstunde mit der Übersetzerin Andrea Grill -

Der Verein der albanischen Lehrer in Österreich, “Naim Frashëri”, wünscht einen guten Start ins neue Schuljahr.

Der Verein der albanischen Lehrer in Österreich, “Naim Frashëri”, wünscht einen guten Start ins neue Schuljahr.